我为什么用知乎?

为什么用知乎?这个问题是显而易见的,它肯定满足了某种需求。

对于答题者来说

-

高质量的答题者为了回答一个问题,往往查阅和收集各种资料,反复的思考和论证,然后将自己表达的东西通过文字合理的表达出来。这个过程中锻炼了自己收集各种资料和检索信息的能力,同时在展现的过程中,也提高了自己的表达和写作能力。

-

通过将自己的观点暴露在阳光下,通过各种社交或反馈机制,有利于发现自己思考的局限性,不断学习和提高自己的思考能力。

-

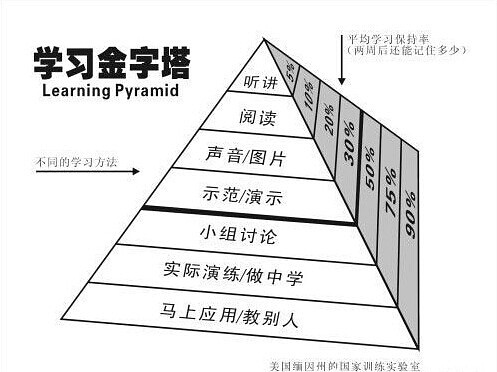

美国缅因州的国家训练实验室(来源有疑问)做过的研究,通过教别人东西,往往最能提升学习效率,可以让已有的知识点变得更为牢固。所以通过答题的方式,来应用和输出自己知识和观点的方式无疑有利于让自己所学变得更为牢固。

-

答题无需外部显式的激励机制,通过答题可以获得他人的赞赏和认同,甚至找到同类。这是一种自我实现的成就感。它满足了人的高层次需求,满足了社交和尊重需求。

……

第一点的话,是个通用的答案,与知乎无关,只要是写作就会有这样的功效。其实后面的也是些通用的回答。对于 WEB 2.0 后面时代,只要提供一个平台,并且提供评论或者其他的反馈机制,也能达到同样的效果。

显然知乎提供了这样一个平台,一个具备社交属性的知识问答平台。知乎早期通过严格的邀请制,保证内容的信息价值,过滤掉相当一部分信息。通过一大批优秀的回答者快速积累了用户。用户越多,反馈越多,回答者得到的激励越强,那种高层次需求被满足的感觉如同高潮般的去激励人们去回答各种问题。

对于看客来说

在知乎上有趣的是,答案不是给提问者一个人看的,而是给所有对此问题有兴趣的人看的,不管你有没有或者将要遇到这样的问题。所以这并不是一个单纯的问答社区。正像知乎的 Slogan —— 发现更大的世界。

-

如果遇到类似的问题,无疑这里众多的回答者无偿提供的各种建议会使你得到各种帮助。

-

发现更大的世界。可以接触各行各业,各种有趣的经历、知识、技巧和分享。总之这是个美丽新世界,你的眼界得到拓展,好奇心和求知欲得到极大满足,你会更加热爱生活和喜欢这个千奇百怪的世界。

-

社交功能。在这里你可以找到各种同类,和他们各种交流。多少孤独、平行空间的的灵魂在这里得以得碰撞。

……

作为一个曾经的知乎重度用户,现在还怀念那种天天刷知乎的感觉。理性的世界多美美好,而精神世界的愉悦有时多么美妙,我宁愿沉醉其中直到永远。穿越多少时空,跨越多少行业,终有一刻在这里相聚,他们也曾躲在豆瓣的精神角落里。

知乎的遇到的问题

上面是夸了一通知乎。大多数情况下,你并不是总能遇到有趣的问题和回答者。我们到底需要的是一个“精英”创造出来的知乎,还是一个更民主和大众的知乎?当上知乎的人越来越多,它还能保持当初高质量的问答吗?

-

问题很重要。这个问题和微博类似,真正想在知乎上寻求价值的人来说,他们对那些所谓的热门话题并不感兴趣。通过对问题的控制,提高问答的质量。显然知乎并不需那些随便 Google 一下的百科类问题,也不需要那些八卦或者莫须有的问题。但大众总是对那些热门、八卦的问题感兴趣。这点从知乎的热门和知乎编辑推荐可以看出来,这完全是两个世界。

-

好的答题者和反馈者。一个高质量问答的完成需要答题者和评论点赞者共同者完成。在好的问题情况下,答题者需要各种高水平、有趣、有独到见解的答案去吸引别人,而看客也要要足够的水平去评判答题者有效的反馈,这是一个正向循环。但问题是,不是每问题都有好的回答者。不是每个好的回答都能被识别。这种情况在用户越来越多的情况下愈加明显。从我现在观察到的情况是,当初很多知乎上优秀的答题者都逐渐离开了。

-

高质量的内容被淹没。不可否认的一点是,鸡汤文和故事能够让知乎更有知名度、也刺激知乎上的用户活跃度,它们既然在了,那就在呗。问题是,这些内容和严肃问答的内容是掺在一起的,它们会共享同一个问题,会共享同用户点赞的渠道,而前者往往赞同数远大于后者。这样结果就是,写严肃回答的答主会经常受到打击——我辛辛苦苦写好几天没什么人赞同,你几个字抖机灵就火了。总结来说就是,虐币驱逐良币。大众更喜欢段子、故事和浅显易懂的东西,我不知道现在还有多少人能静下心来看一篇长文。

……

他们为什们远离知乎?

这个问题实在不好回答,毕竟不同的人有不同的关点。但先说明一点,远离不代表不用了,只是被冷落了。从我的观察来看,很多是因为内容高质量的问答被稀释掉了,找到高质量的问答成本越来越高;还有的是因为自己的答案得不到认可,即这届知乎的用户不行了;也有人认为知乎上都是些轻知识,长期阅读碎片化的东西,不利于自己知识体系化的形成,无法进行深度思考;也有些人认为“成功人士不上知乎”,作出些价值上的判断…

上面算是些主流的答案吧。我觉得回答这样的问题,应该尽可能把问题抽象。所以我的分析大致有两点:

-

利与弊。如果使用一个东西带来的效用大于所损失的,总体的效用为正。那么人们会倾向于继续使用它。

-

替代品。如果有多个产品能满足你的需求,人们会倾向使自己达到效益最大化的那个产品。

就算将问题抽象化,仍然很难回答这个问题。因为不同的人在知乎上所诉求的价值是不同的,而效用这个东西是一个相对于自己需求而言很主观的概念。

有人只想在知乎上看看美女的爆照;有人想看些有趣的故事和段子;也有人想在上面开拓眼界,学学各种知识;也有人…

有人因此摆脱了无聊的时间;有人在一个个问题和答案中获得心情的愉悦;也有人因为撕逼而愤然离场…

有人会觉得知乎的内容是轻知识,过于碎片化,不利于自己深度的学习和只是结果的体系化。他们认为有这些时间,读书是更好的选择。也有人认为 Quora , StackOverFlow 能给他们带来更好的用户体验,更高质量的内容。当竞争品足够好时,离开也似乎是理所让然的。

不同的人对于知乎带来的效用和所产生的厌恶感也不尽相同。不同的对于知乎替代品的选择也不尽相同。也不是每个人都能找到知乎的替代品,很多人可能压根就没听过过 Quora 之类的。

为什么不用微信?

说到微信,和知乎类似,不过稍有区别。不过可以用同样的逻辑,认为弊大于利,然后有更好的替代品。微信的问题对于很多懂技术、重体验和重视安全与隐私的人来说简直不可接受。而且微信作为一个封闭的局域网,在诱惑、并剥削人性。没有外链,违反了互联网的开放精神,自由世界的便捷通道被商业帝国所阻挡。并且有更好的社交和 IM 工具可以选择,为什么还要用微信呢?

为什么没有你期待的那些东西?

跟某人讨论这些问题的时候,她的回答引起了我的注意。

当发现有些人不喜欢用知乎的时候,她的回答 是给了我一堆用知乎的好处。为什么她会觉得一个人不喜欢一样东西,是因为认识不到一样东西的好处。对于互联网来产品来说,它的好处显而易。远离往往是认识到了它的好与坏以后的综合考虑。当然,也可能是另有新欢,比以往更好。

当我问她,是否理解有人不用微信时。她的回答是可以理解,原因大概是微信将人绑在了线上,感觉不到了自由的呼吸。这个回答也很值得玩味,我相信这也是大部分人的想法。

首先这个回答肯定是没什么问题的。但是,这是一个更普遍和通用的回答,不只适用于于微信。看看我上面所写的,即使用知乎对答题者好处的前几个理由。这就是一种普遍、抽象的回答。它其实回答的是写作的好处,具体到知乎答题显然也适用。从某种程度上说,这是一种答非所问。当我们问为什么不用微信时,大部分人的答案应该是和移动互联网对人生活的影响这个问题相对应的。同理,微信可以换成 QQ 或者 Facebook。大部分人对微信所谓的讨厌是因为大家对移动互联网对生活的侵入感所产生的焦虑和不安。那种永远在线、逃无可逃,生活和工作的界限被模糊的不适应。这里就不展开讲了,无论如何,互联网如同基础设施般的存在,它是魔鬼也是天使。

为什么是“不用”?

因为“用”是显而易见的。绝大多数互联网产品都是为人提供服务的,它们需要尽可能的让更多人使用到。几乎每个成熟的互联网产品背后,都有个一大批产品经理。他们研究各种人机交互、用户体验,挖掘人性的各种弱点,满足人类的各种需求。为了让产品服务足够多的人,大多数产品的达到了傻子都会操作的低门槛。所以觉得多数互联网产品的好处显而易见。特别是微信,它在中国的移动联网中如果帝国般的存在。

很多产品的弊端却不那么明显,甚至多数人都不会在意。而“不用”的理性背后,往往蕴含着使用者对产品的深入思考。对产品用户体验的思考;对安全和隐私的思考;对产品背后商业逻辑的思考;对产品对人塑造的思考;对产品所呈现出来的理念和价值观的思考。

而寻找替代品这是对各种不满的反抗。对大数人来说,也许微信就是他们移动互联网的全部,压根不会想着逃离。绝大多数人中国人没有离开微信的自由。在这神奇的国度里,使得微信的替代品的寻找变得异常艰难。

离开,需要探索生活边界的勇气。

发现,需要对生活充满热爱。

拥抱,需要摆脱内心的禁锢。

其实为什么用微信呢? 难道不也可以是看透一切背后的理性抉择吗?

我们也许会因为一个人的优点喜欢上一个人,却会因为同时看清一个人的优点和缺点爱上一个人。