前言

最近在看《代码大全》第二版,这是一本讲软件工程的书。其中第二章叫 “用隐喻来更充分地理解软件开发”。隐喻或者你也可以称为类比。我觉得这应该是学习所有学科最开始要阐述地东西,当你面对一个陌生而抽象的东西的时候,一本好的教科书应该迅速让你建立对该门学科地基本认知,包括这门学科研究地范畴、学习的内容和特点。

通过把你不太理解地东西和一些你较为理解、且十分类似地东西做比较,你可以对这些不太理解的东西产生更深刻地理解。这种使用隐喻地方法叫做“建模”。

从科学史中到处可以看到借助隐喻地力量而产生新地发现。比如耳熟能详地,牛顿看到苹果自然下落,而发现了万有引力定律;气体地分子运动理论则是基于一种所谓“碰撞”模型,它把气体分子想象成有质量且彼此间发生弹性地小球,就像撞球一样。很多有用地理论就是基于这个模型提出来地。

而光的的波动理论则主要是在研究光和声之间的相似性的基础上发展起来的。光和声都有振幅(亮度、响度)、频率(颜色、声音)和其它一些共有属性。虽然对声波理论和光波理论进行对比研究成功丰富,同时也使人们误入歧途。声和光如此相似,甚至模型属性的计算可以用同样的数学公式。声的传播需要介质,所以人们理所当然的需要为在真空中传播的光寻找一种介质,并称这种介质为“以太”,但科学家从未找到这种介质。

不过总的来说,模型的威力就在于其生动性,让你能够把握整个概念。它能隐隐的暗示各种属性、关系以及需要补充查证的部分。不够当隐喻被过度引申时,模型也会误导人。

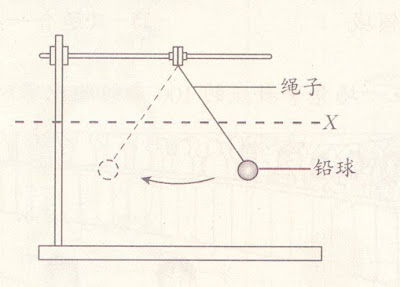

来看下面这个例子:把一块沉重的石头绑在细绳上让它来回摆动。在伽利略之前,信奉亚里士多德学说的人们看到这个现象时,想到的是重物体自然地从高处坠落,落向低处并静止下来。他们会想,下落地石头遇到了阻碍。而伽利略在看到这个现象地时候却想到了钟摆。他认为,那块石头实际上是在不断地重复着几乎完全相同地运动。

这两个模型地启发能力是完全不一样地。亚里士多德学派地人将来回摆动地石头看作是正在下落地物体,因此会去观察石头地重量、石头被拉起地高度,以及它达到静止状态时所需地时间。而在伽利略地钟摆模型中地要素就完全不同了。伽利略关注石头地重量、钟摆地半径、角位移以及每次摆动所花的时间。伽利略之所以能够发现亚里士多德学派的人所不能发现的单摆定律,正式因为他们所用的模型不同,这使得他们看到了不同的现象,提出了不同的问题。

现在有人在一些物理现象中好像看到了万物的相似模型,而我好像却看到了截然不同的风景。

初窥“递弱代偿原理”

最早了解原理是 2016 年的一期《逻辑思维:这个世界会好吗?》,当时觉得有点意思,不过也没多想,因为这个理论好像也没在我进行来的生活和工作中出现过(既没在别人面前分[mai]享[long],也没什么类似的想法将其从我的记忆中唤醒)。直到一个同学发了一条朋友圈:

注意:

第一段是她对观点的转述(能量递减的例子除外),后面的两点是她一些延申思考

最开始我的思考就是对着这条朋友圈和两年前那点残存的记忆进行思考的。一开始我觉得很有道理,包括我同学举的这些例子。但我想,既然要探讨总要进行下比较深度的思考。我在想正相似性背后的原理是什么。既然是“万物之论”,所以要从物质开始。

从空间尺度上来说,越小的粒子,其数量越多,稳定性越强。因为将其拆分,需要很强的能量。质量越大,结构约复杂的物质越不稳定,其复杂的结构很容易受外力分解。世间的一切好像也是如此,看看元素周期表,质子数越小的原子,其数量越多,结构也越稳定。对于众多的混合物来说,它们简单的连接时如此脆弱,仅仅一些天气变化,足以让他们变得面目全非;对于化合物来说,他们需要靠一些化学反应,才会发生变化;而对于当个原子来说,除了极端的能量冲击,他们几乎不会自然分解。似乎复杂的带来了更加丰富的属性,同时也带来了更多的不稳定性;依赖的越多,相互作用力更多,也更容易受外力瓦解。所以愈发复杂之物,存在得越少,因为要达成它的稳定,需要更多的代价;

所以总结来说就是,复杂之外能来带更多的丰富先性,同时由于其复杂的结构,越需要更大的代价保持其内部的稳定,考虑到资源是有限的或是可遇不可求的。所以对于整个宇宙来说,复杂之物的形成需要需要更大的代价,重元素需要恒星内部核聚变才会产生,产量低,代价大。而对于整个人类社会来说,人类社会是个金字塔形状,越高层,人数越少,他们依赖的社会资源更多,而资源都是有限的。

再看“递弱代偿原理”

在这之前,我并没有觉得“递弱代偿原理”,有什么明显的不足之处。我都试图找到这种所谓原理的本质,即复制复杂性的需要更多的资源和力量维持,也更加脆弱,所以其存在度越低。直到我看到有人用“生物能量传递效率”来举例子时,我感觉事情视乎有点不对劲。

人类在整个生物的生态系统或者说整个宇宙中究竟占有什么样的地位?

在阐述这个问题之前,先说下“递弱代偿原理中”定义下的存在度,即物质存在总质量和稳定性。作为宇宙发展和进化过程中,目前已知最复杂的产物——人类,是存在度最低的。

事物往往不在于事物本身,而在于事物背后千丝万缕的联系。

我先从作为生物圈中的人开始,从整体的视角来说明人的存在度问题。先回到那个中学时代学到的生物学中的能量递减。

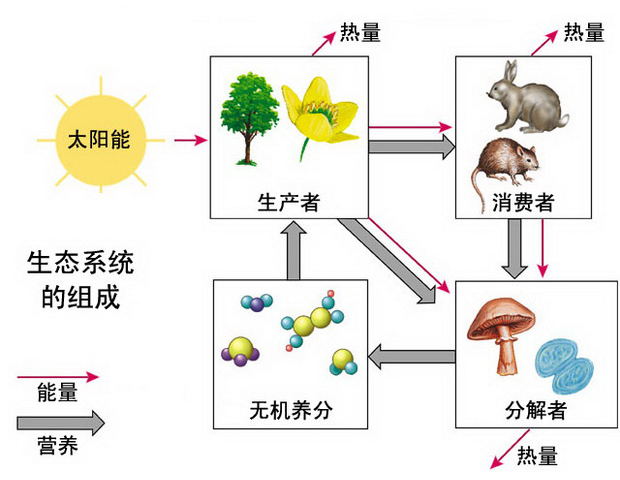

能量通过食物链和食物网逐级传递,太阳能是所有生命活动的能量来源.它通过绿色植物的光合作用进入生态系统,然后从绿色植物转移到各种消费者.能量流动的特点是:1.单向流动–生态系统内部各部分通过各种途径放散到环境中的能量,再不能为其他生物所利用;2.逐级递减–生态系统中各部分所固定的能量是逐级递减的。一般情况下,愈向食物链的后端,生物体的数目愈少,这样便形成一种金字塔形的营养级关系。

能量流动的特点是:单向流动和逐级递减。 单向流动:是指生态系统的能量流动只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向后面的各个营养级。一般不能逆向流动。这是由于生物长期进化所形成的营养结构确定的。如狼捕食羊,但羊不能捕食狼。

逐级递减是指输入到一个营养级的能量不可能百分之百地流入后一个营养级,能量在沿食物链流动的过程中是逐级减少的。能量在沿食物网传递的平均效率为10%~20%,即一个营养级中的能量只有10%~20%的能量被下一个营养级所利用。

能量金字塔是指将单位时间内各个营养级所得到的能量数值,按营养级由低到高绘制成的图形成金字塔形,称为能量金字塔。从能量金字塔可以看出:在生态系统中,营养级越多,在能量流动过程中损耗的能量也就越多;营养级越高,得到的能量也就越少。在食物链中营养级一般不超过5个,这是由能量流动规律决定的。

从上面的一些概念我们可以看出,能量是单项流动的,流动的过程中有损耗。这符合热力学第一和第二定律,而符合人类对大自然的观察。所以,能量的总量实际上限制了食物链顶端物种的数量,这似乎也显而易见。但我们仔细分析,实际是是可利用的能量限制了生态系统中物种的数量。没有人类的生态系统的悲哀在于,一切能量的利用都依赖于绿色植物对太阳能的利用,而绿色植物的繁殖又得依赖于阳光、土地等。生态系统中一切活动得本质都是物质、能量和信息得流动。如果有一个具有主观能动性,能够认识规律利用规律得东西进入这个系统,会发生什么事情?

没错,当现代人闯入这个系统,一切就改变了。人类认识自然改变自然得能力将使这个系统发生巨变。因为生态系统中物质、能量和信息得流动将加速变化。正如上面所说得,绿色植物得种类和数量限制了生态系统中总体物种的丰富度和数量,这一切都是因为植物只能有限的利用能量。植物需要利用阳光,我们可以扩大种植面积;植物对气候有依赖,我们可以用大棚种植;植物需要各种养分,而土地无法满足,我们可以利用化肥;植物产量不够,我们可以嫁接和转基因;其实当人类学会种植植物和圈养牲畜之后,整个生态系统的平衡就改变了。

从以上我们可以看到以前的看法是一种简单的,基于存量的线性思维,是一种静态的思维。这和当时马尔克斯的《人口理论》犯的错误时一样的,假定资源时有限的,而人类会指数增长,资源无法满足人类的消耗。实际上资源一直是够的,只是看你能否利用给起来,人了生存的能量消耗不一定好摄入各种蔬菜肉类,人类只是需要各种营养物质罢了,一切提供能量的载体都可以让人类生存下去。

从这个角度上来说,人是存在度最高的,人是生态系统中的主宰,因为人能够最大程度上的利用自然。正是人类如此“过分”的依赖自然,它才是这个生物圈中最稳定的物种。数量对于存在度来说根本没有意义,那些蚂蚁,蚊子他们是如此的不堪一击,以致于我们都不会感受到它们的存在。因为随时可以捏死的蚂蚁有什么好在乎的了。对于除人类的绝大生物来说,他们都是脆弱的,因为他们高度依赖于其他动植物,被生态系统牢牢套死,稍微的变化就可以是他们遭受灭顶之灾。它们都是大自然资源的间接的获取者,而且获取能力有限,简单使它们变得多而无用。

“递弱代偿原理”所举的例子有很多谬误之处,比如用什么当细胞,细菌之类的举例子。它们是一类东西,不是具体的东西,这相当于拿人和各种种类细菌做对比。各种细菌的生存形态是完全不一样的,它们的生存都强烈依赖于所处的环境。

当前的世界,复杂度带来稳定性

我将从物质和具体的人类社会两方面阐述。

- 质量及其存在形式

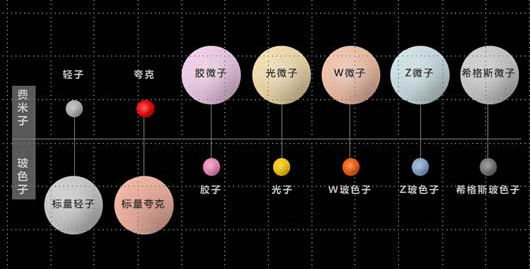

在初窥“递弱代偿原理”的时候讲到了,越简单的物质,数量越多。越复杂的物质,即结构越复杂的物质,越少。我当时的一个假象是,资源是有限的,越发展的物质是越不稳定的。然后“递弱代偿原理”的认为越简单的物质存在度越高,及质量占比越大,越稳定。当然它可以举出很多例子来,最简单的元素氢占比最高,越小力的粒子越不容易被分解。但这里有个问题,我们当前看到的这些现象是否是仅仅是一个存在阶段的问题。

假设宇宙大爆炸理论是对的(目前还有更好的假说吗)。在大爆炸发生后,宇宙发生膨胀,整个宇宙逐渐“冷”下来。高能粒子能量逐渐降低,最终各种作用力使得很多基本粒子聚集起来,形成了原子、分子和各种物质。按照现在观察到的宇宙,整个宇宙趋于还在加速膨胀。一个有意思的问题来了,“递弱代偿原理”为了说明它的一一原理用原子举例子,那么为什么物质为什么更多的以原子的形态存在,而不是更小的质子或者中子等其他更基本的粒子,理论上来说,中子是更稳定的存在,因为它更小,强子间的作用力更强。这显然和当前宇宙整体的能力密度和 4 种基本作用力的作用大小和范围有关。当前的能量密度下,原子是更为稳定的存在。在高能密度下,可能存在的都是基本粒子,各种元素可能都不存在。对于非恒星来说,原子也很少单独存在,应为在那样的能量密度和作用力下,分子是稳定的存在。对于地球上来说,单独的氢原子形态(单质)很少能稳定程存在,一般都是以化合物或者混合物的形式存在。

从物质的存在形式来说,占比最大的元素氢原子很少以单独游离态存在在宇宙中,都是聚合成更大的物质存在,如恒星。而更大的其他元素存在之所以少是因为当前条件下,需要核聚变才能发生质子的重组。当然,质子数过多的元素也会由于其电磁力很难吸引最外层的电子而出现不稳定的情况。

所以,当前元素存在度或者其他基本粒子的存在度取决于当前宇宙所处的发展阶段,能量的平均密度和作用力的平衡。对于整个宇宙来说,刨除尚未观察到的暗物质和暗能量来说,宇宙是以星系的形式存在的,不是单独的原子,是各种分子,化合物和混合物,是一个聚集的庞大质量。这里在指出“递弱代偿原理”的几个常识性错误。比如将重元素的形成叫分化。还有对元素这一概的错误理解,将元素等同于原子混为一谈。聚集成天体才能获得更大的质量,才能有着更大的引力。庞大的氢原子无法独自存在,它们无法抵抗各种力的作用,它们被各种束缚。尽管它们数量庞大,很难被分解,它它们只能被万有引力集成星球,被各种分子的电磁力束缚在茫茫宇宙的各个角落里。

对于人类社会来说,单质也是简单无用的,除非其有拥有更加复杂的结构组成,或者和其他原子化合形成化合物或是组成混合物。钻石固然坚硬,但它很脆,极易受损。金属铁也很难直接用作各种工业生产。但是当碳原子的结构不同时,当铁和各种稀有元素混时。它们的物理发生巨大的变化,拥有更多的属性。所以复杂的物质组成和结构,能够带来更加丰富的属性,也具备比单体更强的稳定性。

以上结论都是基于当前或者说具体的能量密度和相互作用力而言的

- 人及其社会存在

一切物体在不受任何外力的作用下或受合外力为零,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。 —— 牛顿第一定律

如果想保持稳定,最好的方式是受到更多更多的力,而不是避免其不受到力的作用。对于一个生态系统中,生态系统中的物种和种类和层次越丰富,其稳定性也越强。因为层次单一的生态很容易遭到破环,稳定性需要复杂性来提供。

无论如何无法想象,越高层次的人在存在越低这种荒唐的结论是怎么得出来得。对于社会而言,数量并没有任何意义,也不适合用来作为研究人类存在度得要素。人得存在度应该是人的影响力,这也和社会现实相符。越高层次的人,人数越少,这是显而易见的,资源是有限的,而高层的人,掌握这更多的社会资源。它们掌握着更多的社会资源,自然有着更大的影响力和存在度。因为的它们一个人的的行为就能影响很多人。同时掌握的社会资源越多,稳定度也越高。一个农民很可能会因为天气就无法吃上饭;一个普通的中产很可能因为某种癌症就倾家荡产。对于一个富人来说,这样的小问题对它的冲击微乎其微,因为他们有更多的钱和社会资源来保证自己自由和安全。

对于一个人来说,它的存在感更多的是它和这个社会的联系和相互作用。他的技能越能和整个社会绑定和交织在一起,他的稳定性也就越强。当代社会体系复杂而庞大,却为人提供了更强大地稳定性。对于一个现代人来说,他会更多的依赖于整个社会提供给他的资源,不过正在是他强大的地方,整个社会体系为他提供了强大的抗风险能力。对于一个人来说,他无所有依靠的话,也能生存,但他是及其脆弱的存在。无论是各种恶劣的天气,还是洪水猛兽,抑或是不小心摔了一跤,足以让他丧命。如果一群人会好一点,因为它们可以相互帮助,但仍然是脆弱的。但聚集形成一个社会,各种社会体制开始建立,各种社会分工开始形成,自由交易开始出现。整个社会生产力飞速提高,人类对自然的利用达到前所未有的水平。现代化的金融体系,各种社会保险,可以让我们有效抵御风险。天气预报,各种机械和电子设备使我们能够有效的有效的抗击何种自然灾害。

我们依赖得更多,实际上依赖的更少。因为在现代社会,我们只依赖钱就可以生存,不仅仅是生存,而是生活,更好的生活。

事实上,日心说并非否定人类在宇宙中的地位。在各种宗教中,人本来就没什么地位,甚至都不如牛鬼蛇神。

《进化论》也并没有否定人的价值,于猴同源又如何,和上面一样,对人的过度崇拜和妄自菲薄都是对人位置的错误认知。

弗洛伊德的所谓的潜意识也并非对人类理的否定,我们除了欲望之外还有主观能动性,有对真理和美得追求。

整个地球是整个宇宙最美丽的结晶,她美丽而又柔弱。相比其他物质,尽管它们无坚不摧,无处不在,更加耀眼和夺目。但是你们终究只是被动的,你无法想象上帝看到一个可以主动跳跃跃的东西,他脸上出现的夸张表情,那是生命的律动。

总结

即便我们真的发现了合适的万物理论,而且我们的心智也足以理解它,谁又能断言一切就走到尽头了呢? —— 黑尔格·克拉格

正如文章一开始说的隐喻。而“递弱代偿原理”正是一个糟糕的隐喻。

看到了事物表象的相似之处而产生的过度引申,其实这理论漏洞百出.要想证明一个全称命题为假,只要找到一个反例就行了。当然其中很多假设和论述的事实本身就有问题。特别是对人类的认识上,忽略了人的特殊性和人类社会的特点。强行将没有关系的东西套在这一个大一统理论当中。

- 元素占比的差异只是一个宇宙发展的时间阶段的现状。

- 当个原子几乎无法单独存在,大部分是以大质量混合物的现实存在。

- 复杂的人类才是存在度最高的东西。

- 在当前条件宇宙发展水平,复杂造就了更强的稳定性。

- 对于人类社会来说,人的存在度应该研究人的影响力而不是数量。

- 物质的组成和人类社会的构成结构有什么关系呢?

- 学科的跨界要分清知识的边界。

- 无所依靠并不是什么好事情,这往往意味着无法保持稳定。

- 热力学第二定律是人文社会学者最喜欢说的科学定律。

所谓的“代偿”更像为了整个理论强行找个理由,因为理论需要“补偿”不足。当然这个理论本身可能没法推翻,它会说它不是科学,它是哲学,非科学当然不可证伪。一个好的哲学观点应该是一个好的隐喻,它不会告诉你怎么做,但它会作为一盏探照灯,看到前方的路。